刘庭芝副教授等人在《Chemical Engineering Journal》上发表论文

材料与能源学院刘庭芝等人在国际顶级期刊《Chemical Engineering Journal》(中国科学院1区top期刊,IF:13.2)上发表题为“In-situ construction of Ohmic-contact Ov-Ag/ZnO composites for enhanced highly selective photocatalytic CO2 reduction: Novel insights of kinetic charge transfer characteristics and two staged reactions from in-situ XPS and FTIR analyses and DFT calculations”的研究性论文。刘庭芝和刘昭为该文的通讯作者,2021级材料化学本科生冯子湘和陈浩为共同第一作者。我校是论文唯一通讯单位。该项研究得到国家自然科学基金和江西省自然科学基金等项目的资助。

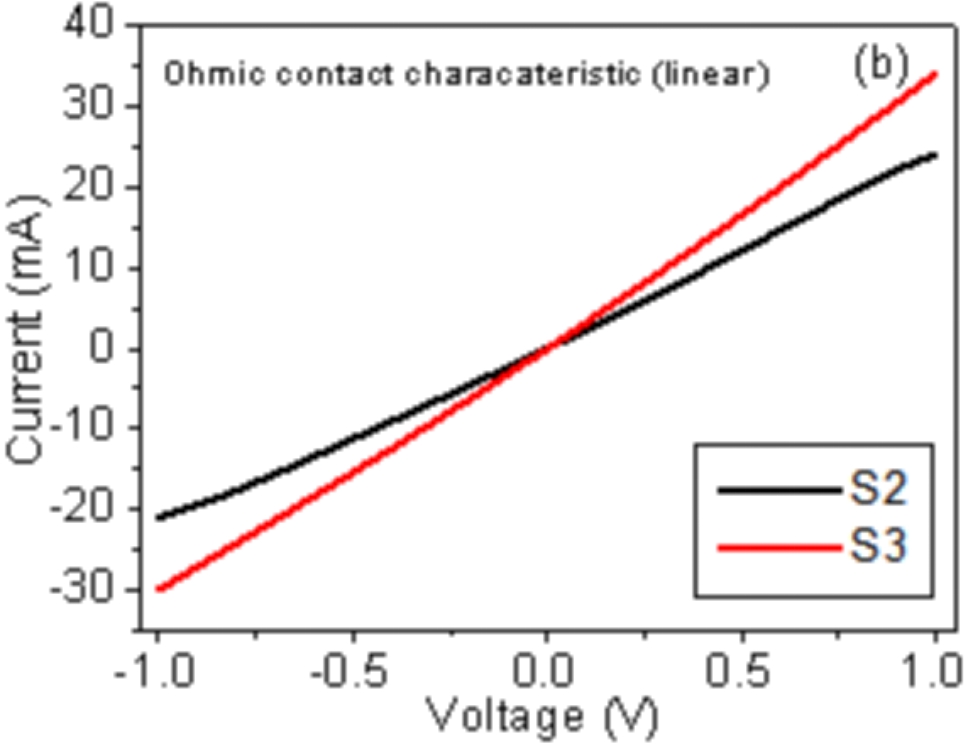

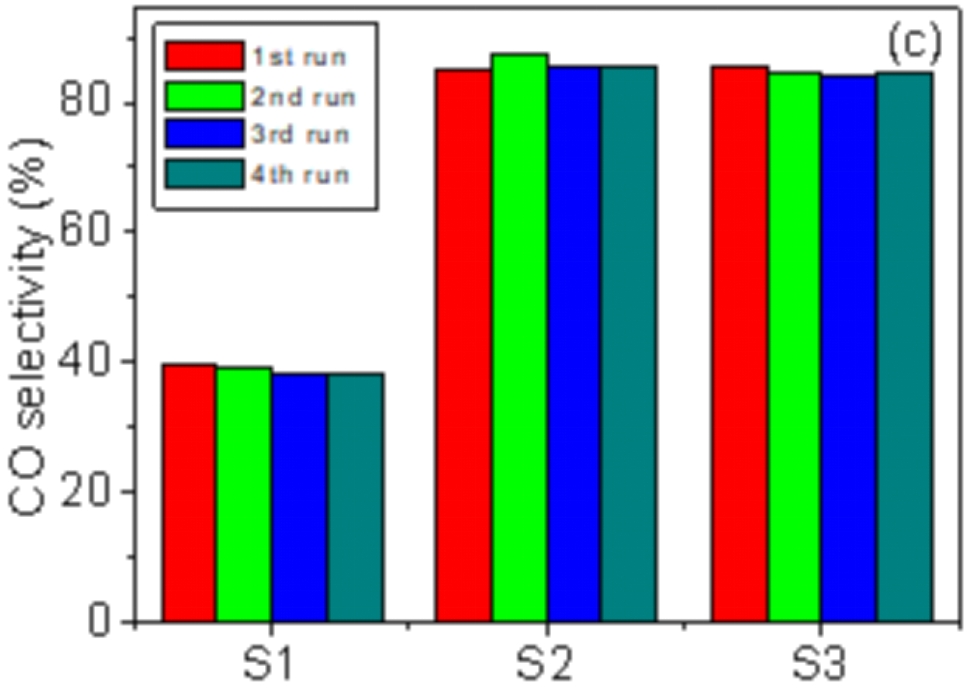

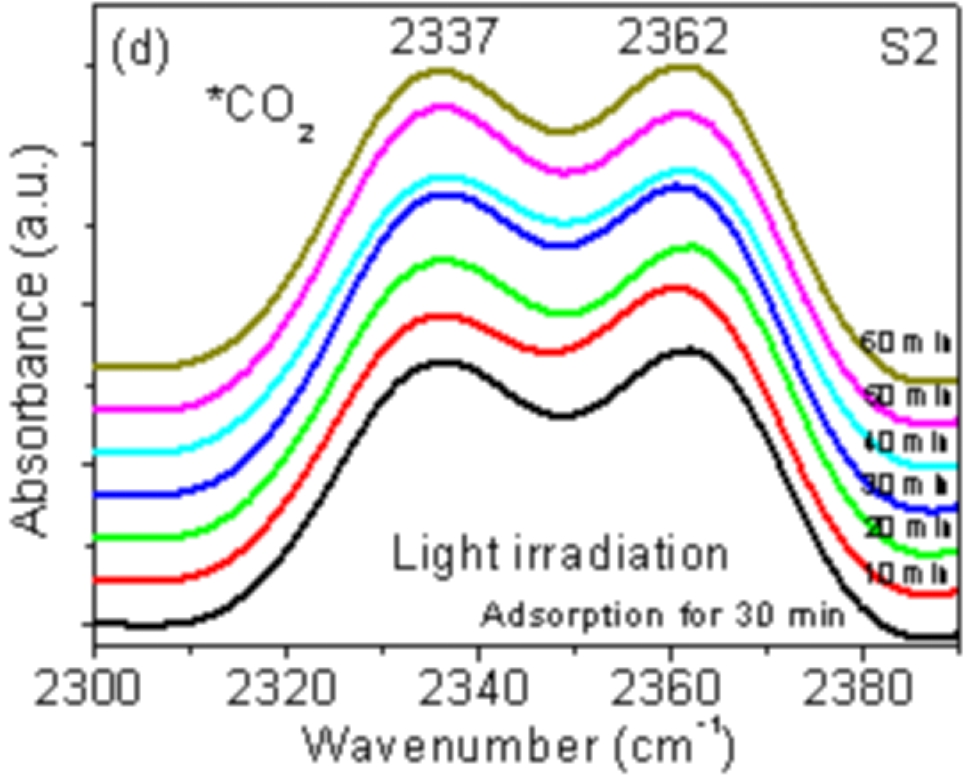

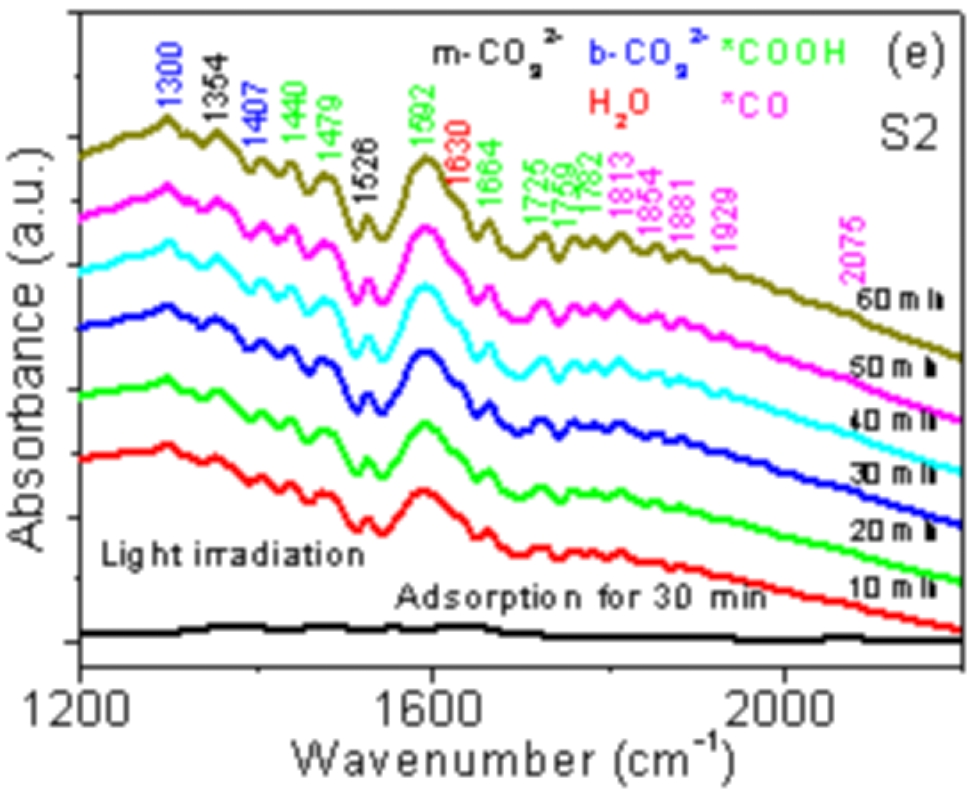

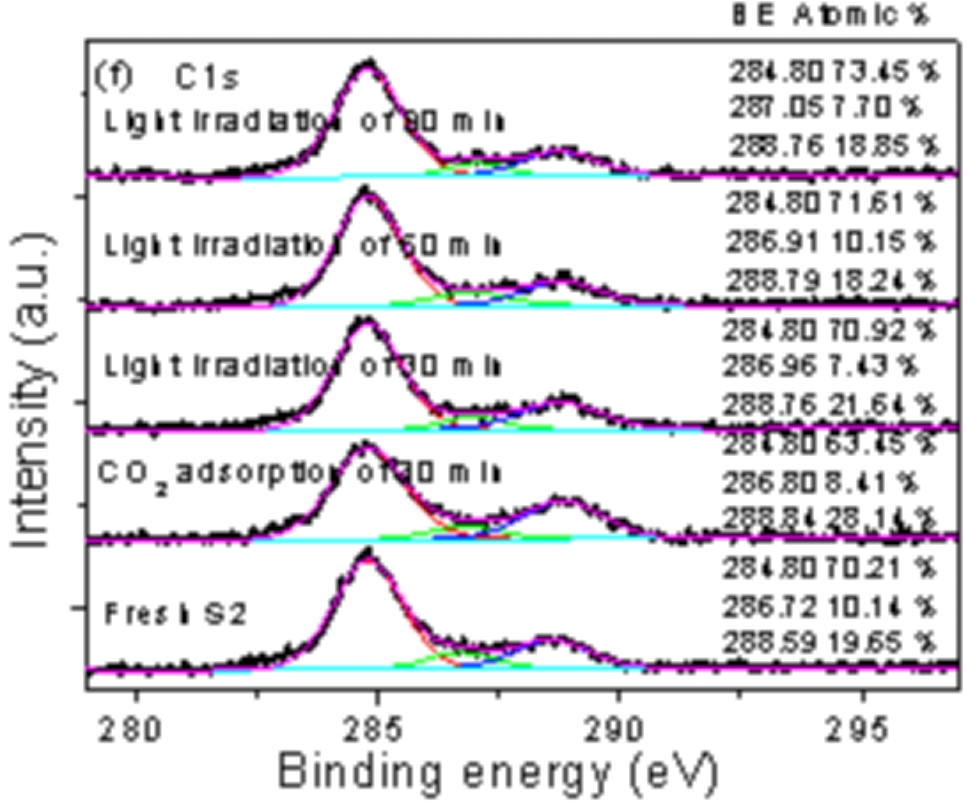

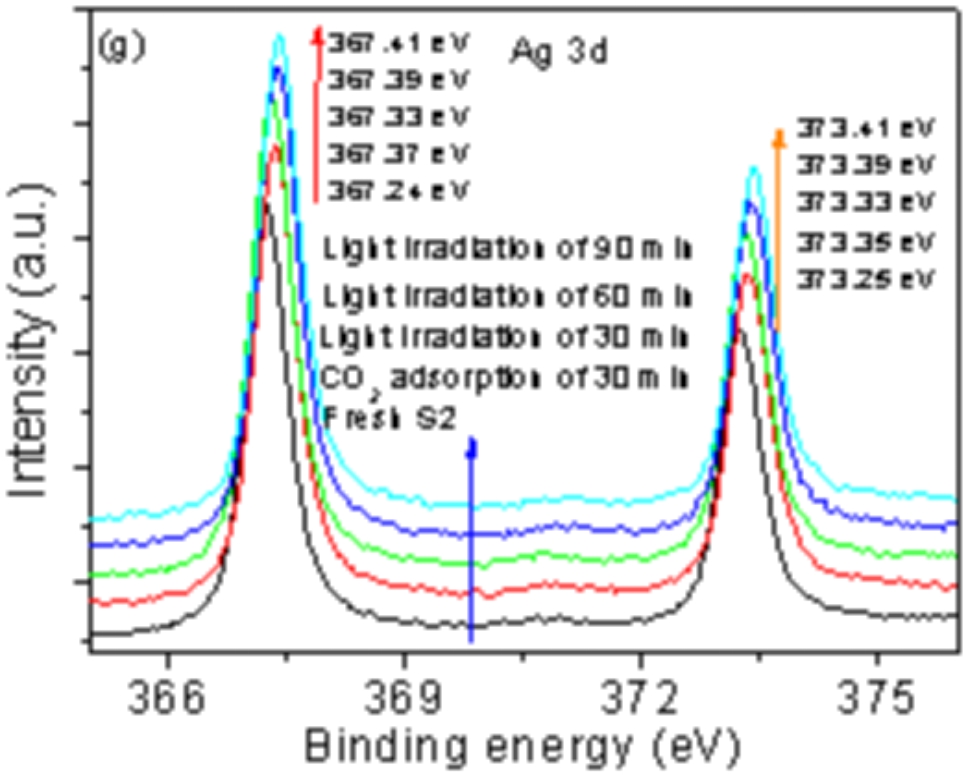

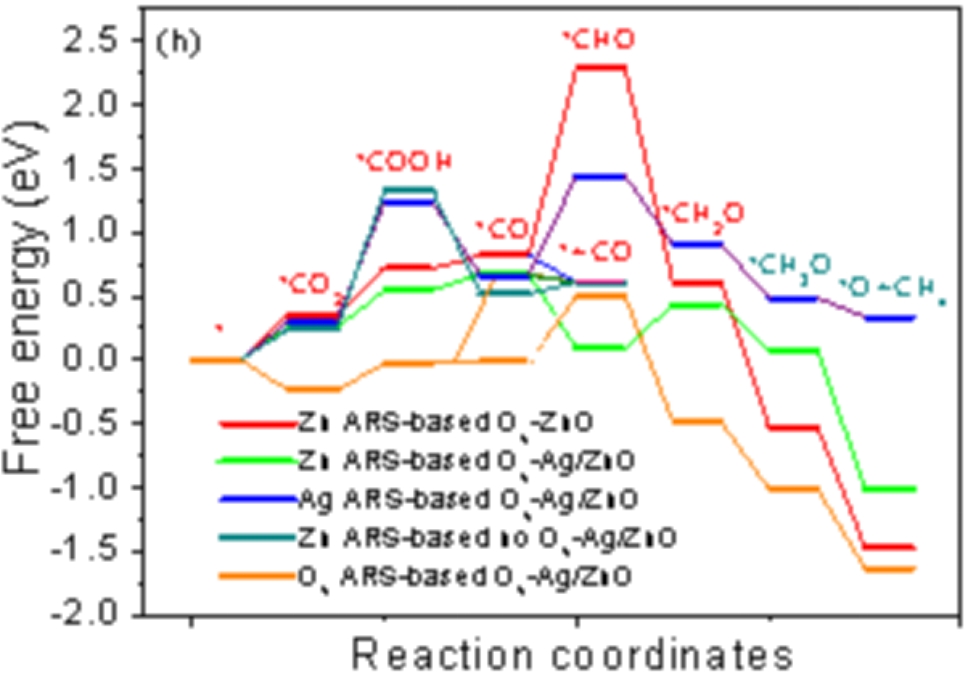

光催化CO2还原不仅是一种有效的CO2减排技术,还可以把CO2转化为C1和C2燃料。该研究基于Ag/ZnO异质结的光催化CO2还原研究基础薄弱和反应机理尚不明朗等现状,通过水热法原位制备欧姆接触、富氧空位的Ag/ZnO异质结。结合原位红外、原位XPS和DFT计算等先进手段,阐明了合理的CO2还原路径、CO高选择性的机制、还原过程中电荷动态变化和阶段性反应机理及其氧空位和Ag的作用角色等诸多问题,在理论上有较强的借鉴意义,对实际异质结的构建也有较好的理论指导。

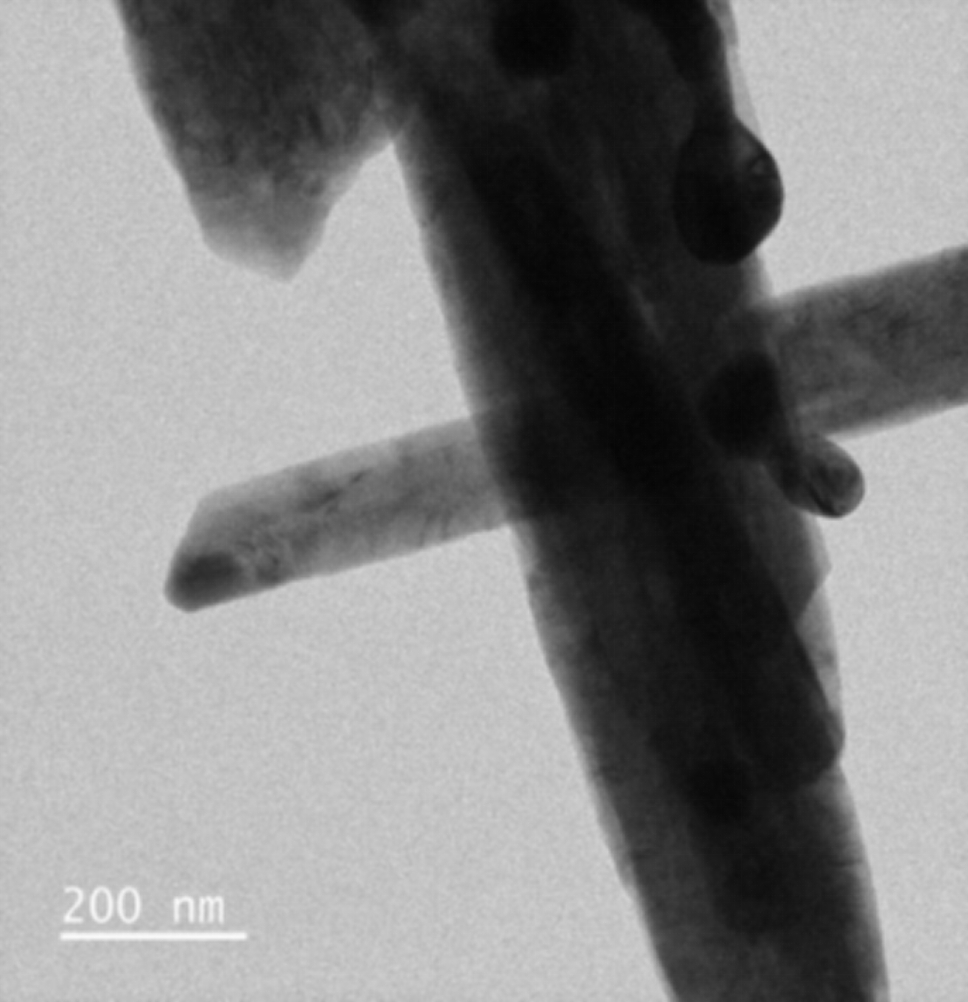

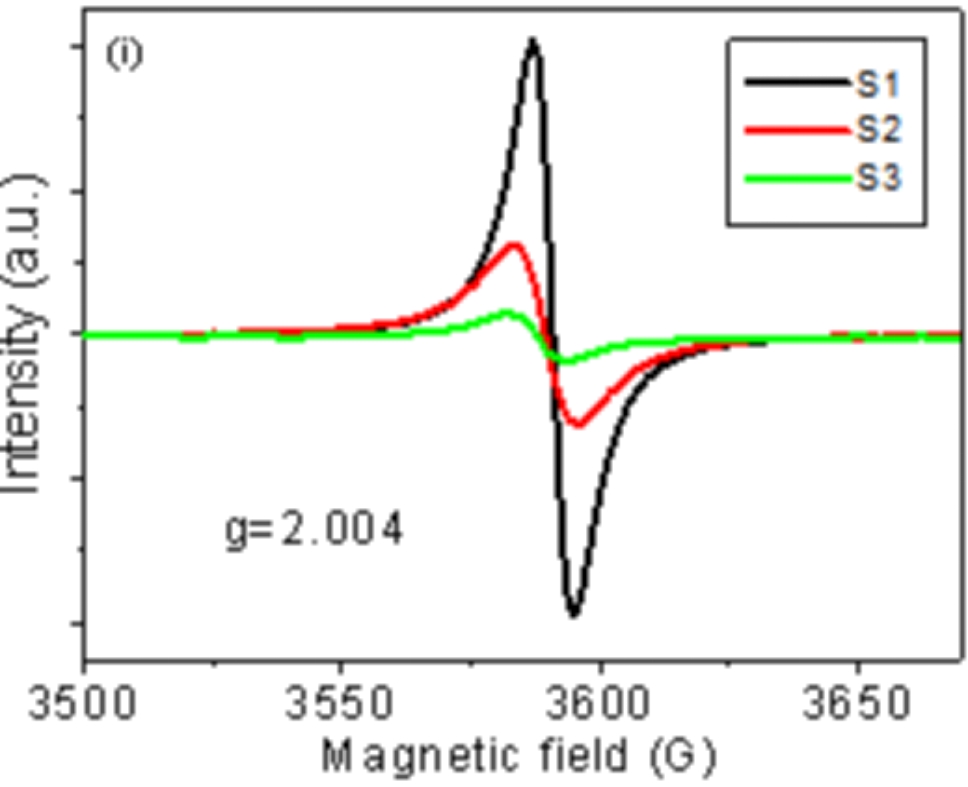

图1 原位构建的(a)Ag/ZnO、(b)I-V曲线、(c)CO选择性、(d)-(e)原位红外、(f)-(g)原位XPS、(h)DFT计算和(i)氧空位

作者简介:刘庭芝,博士,副教授。主要从事半导体纳米复合材料的光催化研究。目前主持和结题国家自然科学基金和省部级科研项目6项,以第一作者或通讯作者在Chemical Engineering Journal和Separation and Purification Technology等期刊上发表SCI论文27篇,指导本科生获国家竞赛奖励2项;指导本科生获2025年江西省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖2项。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.159981

陈钊教授在《Aggregate》上发表手性一价金发光材料创新成果

化学学部有机功能分子研究所、有机功能分子江西省重点实验室陈钊教授与华中师范大学刘盛华教授合作在国际权威期刊、中国科学院一区Top期刊《Aggregate》(IF:13.7)上发表题为“Unprecedented Unidirectional Chiral Luminescence and Self-Assembly Morphologies-Mediated Multifarious Circularly Polarized Phosphorescence From Au(I)-Based Enantiomers”的最新研究成果。

圆偏振磷光(CPP)材料在众多化学前沿领域有重要应用潜力。然而,迄今具有CPP特性的发光体数量较少,并且实现高不对称因子(glum)的CPP仍面临巨大挑战。此外,如何有效调控CPP的强度与偏振方向是手性光化学领域中的关键科学问题。圆偏振发光(CPL)性质与组装体形貌密切相关,但通过组装诱导多晶型工程精准控制CPL特性仍存在非常大的挑战。

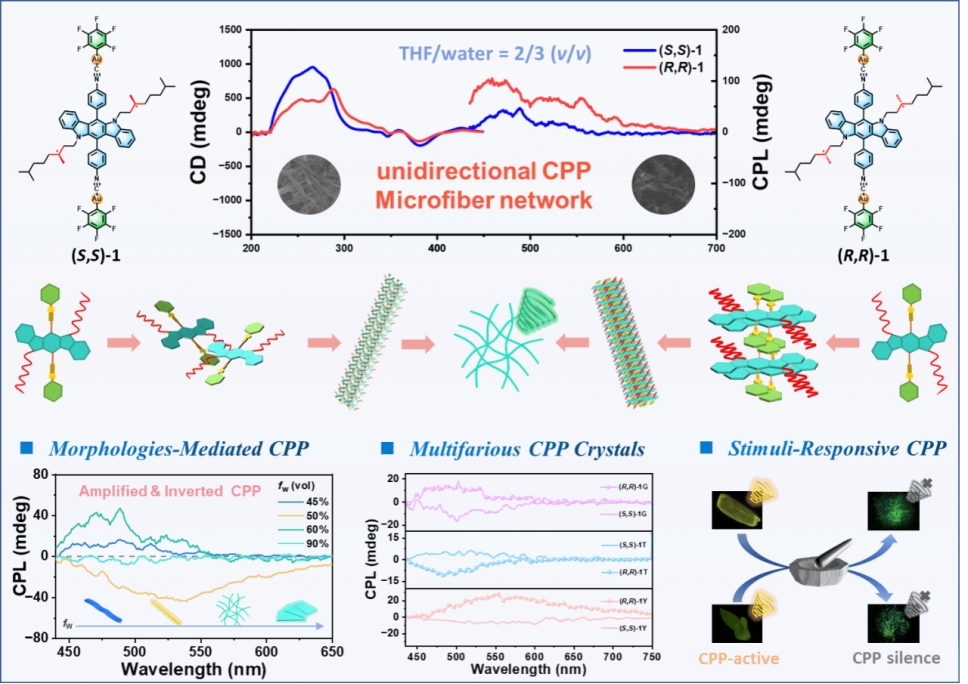

该研究设计制备了一对含金(I)单元的手性对映体(S,S)-1和(R,R)-1,创新性首次观察到该对映体在相同外部环境下通过差异化自组装可产生相同偏振方向的CPP,并揭示了组装体自组装形貌与其CPP信号的动态关联机制(图1),通过研究(S,S)-1和(R,R)-1的三种多晶型晶体,发现分子间多重相互作用力、堆积方式及螺距是调控该手性金(I)对映体CPP性能的关键因素,而且研究发现外力可破坏晶体的有序螺旋堆积,从而导致CPP信号淬灭。此外,通过与商用液晶5CB共组装策略,该研究得到了|glum|值高达0.11的CPL,为基于多晶型的多功能手性光学材料设计提供了新思路。

我校陈钊教授是该论文的第一通讯作者,华中师范大学刘盛华教授是该论文的共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金(22175069, 22361020)、江西省主要学科学术和技术带头人(青年)项目(20212BCJ23004)和有机功能分子江西省重点实验室(NO.2024SSY05141)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/agt2.70079。

我校教师团队在国际知名期刊《Chinese Chemical Letters》上发表最新研究成果

化学学部有机功能分子研究所、有机功能分子江西省重点实验室孙晓霞教授、宋恺悦博士团队在化学领域国际知名期刊《Chinese Chemical Letters》上发表题为“High-temperature-stable RRAMs with well-defined thermal effect mechanisms enable by engineering of robust 2D <100>-oriented organic-inorganic hybrid perovskites”的最新研究成果。

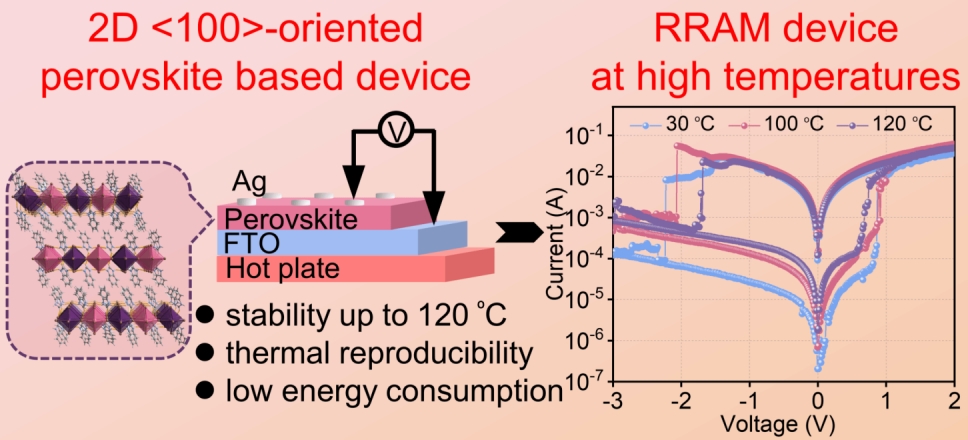

图1 基于新型2D<100>取向耐高温OIHP[(BIZ-H)2(PbBr4)]n活性层材料制备FTO/[(BIZ-H)2(PbBr4)]n/Ag高温稳定电阻存储器示意图。

有机-无机杂化钙钛矿(OIHPs)具有低功耗和快速开关的特性,可用作典型三明治结构的阻变存储器的活性层材料,在近年引起了广泛关注。然而,钙钛矿材料固有的热不稳定性限制了基于OIHPs的阻变存储器在极端条件下的应用,并且热效应对其电阻变化特性的影响仍不清楚。基于此背景,该研究制备了一种新型二维<100>型耐高温OIHP [(BIZ-H)2(PbBr4)]n (BIZ=苯并咪唑)作为活性层材料,用于制造FTO/[(BIZ-H)2(PbBr4)]n/Ag阻变存储器,使其具有优异的热重现性和高达120 °C的稳定性。具体的耐热存储机理是温度的升高导致晶体结构中PbBr6八面体畸变减小,(BIZ-H)+阳离子和(PbBr4)n2n-层之间的氢键增加,无机层间距缩短,从而发现随着温度的升高,热激活陷阱逐步产生并占据主导地位。这为下一代基于OIHPs的耐高温阻变存储器研究提供了新方向。

化学化工学院2023级研究生丁维红为论文的第一作者,有机功能分子研究所的宋恺悦博士、李享龙博士、孙晓霞教授为论文通讯作者,我校是论文唯一通讯单位。该研究获我校博士启动基金(2023BSQD11、2023BSQD13)、有机功能分子江西省重点实验室(No:2024SSY05141)等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cclet.2024.110495

我校教师在《Coordination Chemistry Reviews》上发表最新综述论文

生命科学学院胡冲博士作为唯一通讯作者,在国际顶级综述期刊 《Coordination Chemistry Reviews》 (CiteScore=38.2, IF=23.5, 中国科学院一区TOP)上发表了题为“The application of microfluidic technologies in synthesis of metal-organic frameworks and their composites”的最新综述论文。我校为论文的唯一通讯单位。

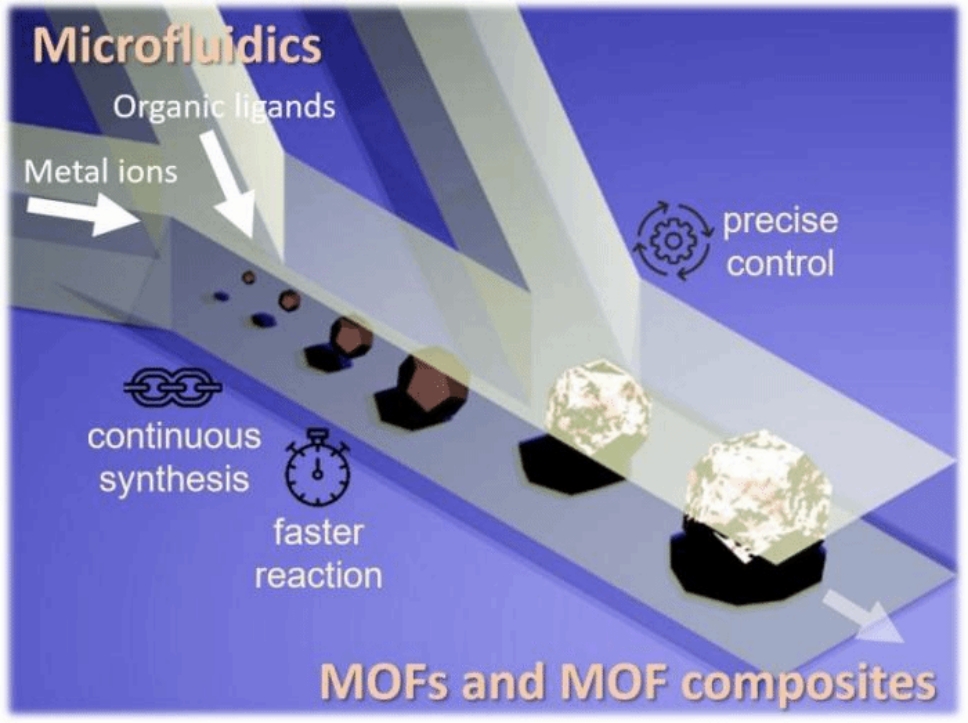

该文重点剖析了基于微流控平台的MOFs合成前沿策略,揭示其在反应动力学精确调控、晶体均一性提升及高通量规模化生产方面的不可替代性,介绍了与微流控技术融合的其他先进MOFs合成技术。文章聚焦微流控工程与MOFs结晶机制,阐明该技术体系如何深化成核-生长动力学的基础认知并拓展功能应用。微流控技术与MOFs合成的深度整合,绘制了该领域向高效化、精准化、智能化迈进的颠覆性技术路线图,为未来“材料智造”指明方向。

该项研究得到了国家自然科学基金、江西省自然科学基金和学校重点项目的资助。

【人物简介】胡冲,博士,副教授,硕士研究生导师,九三学社社员。主要研究方向为微纳加工、微流控与生物金属有机框架材料。 主持完成国家自然科学基金青年科学基金项目(C类),主持省部级项目三项,已在Science Adv., Lab Chip, Innovation, Biosens. Bioelectron. 等国际权威顶级期刊发表论文数十篇。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ccr.2025.216920